Black tie: menghormati tradisi, atau praktik yang usang?

Di Asia Tenggara, kode pakaian black tie Barat diterima secara luas—tetapi apakah ini bentuk penghormatan terhadap tradisi, ataukah konstruksi kolonial yang usang?

Apa yang direpresentasikan black tie sekarang di tengah perubahan sikap terhadap gaya?

Di luar dunia Barat, black tie berada dalam area abu-abu.

Ya, ini melambangkan formalitas, keanggunan, dan rasa hormat—kode global yang dipahami tanpa memandang bahasa.

Pada saat yang sama—terutama di Asia Tenggara, di mana panas tidak bersahabat dengan lapisan ganda dan kain tebal—black tie entah bagaimana merepresentasikan estetika dari perspektif kolonial. Orang akan bertanya apakah mematuhi kode ini dan bersikeras pada standar keanggunan ini membatasi kemandirian estetika di wilayah tersebut.

Selama beberapa dekade, terutama selama periode kolonial, tuksedo dan jaket makan malam melambangkan kecanggihan di kota-kota seperti Manila, Jakarta, dan Singapura, menandai pemakainya sebagai individu yang fasih secara global. Pakaian tersebut disamakan dengan kelas atas.

Namun seiring dengan menguatnya identitas lokal dan kebanggaan budaya, seragam Eurosentris ini mulai eksis secara paralel—sering kali selaras, kadang tidak selaras—dengan warisan pakaian khas wilayah tersebut.

Negara-negara Asia Tenggara terus-menerus menegosiasikan ulang makna ‘formal’. Semakin banyak warga Filipina kini menghadiri acara black tie dengan barong tenun yang rumit yang terbuat dari piña atau jusi — sama bermartabatnya dengan jas yang disesuaikan, tetapi jauh lebih cocok untuk iklim dan budaya. Di Indonesia, kemeja

Busana-busana ini bukan sekadar pengganti; ini adalah pernyataan budaya.

Namun, ketahanan black tie di Asia Tenggara tidak sepenuhnya kosong. Ada alasan mengapa hotel mewah dan acara diplomatik terus menetapkannya: ini menyediakan bahasa visual kesopanan yang sama. Di kota-kota multikultural dan multi-agama seperti Singapura atau Kuala Lumpur, di mana tidak ada satu pun pakaian nasional yang mendominasi, tuksedo tetap menjadi dasar netral. Ini elegan, tetapi tidak sarat budaya. Terutama untuk acara internasional, ini mengukuhkan gagasan formalitas dengan cara yang dapat langsung dikenali oleh semua orang.

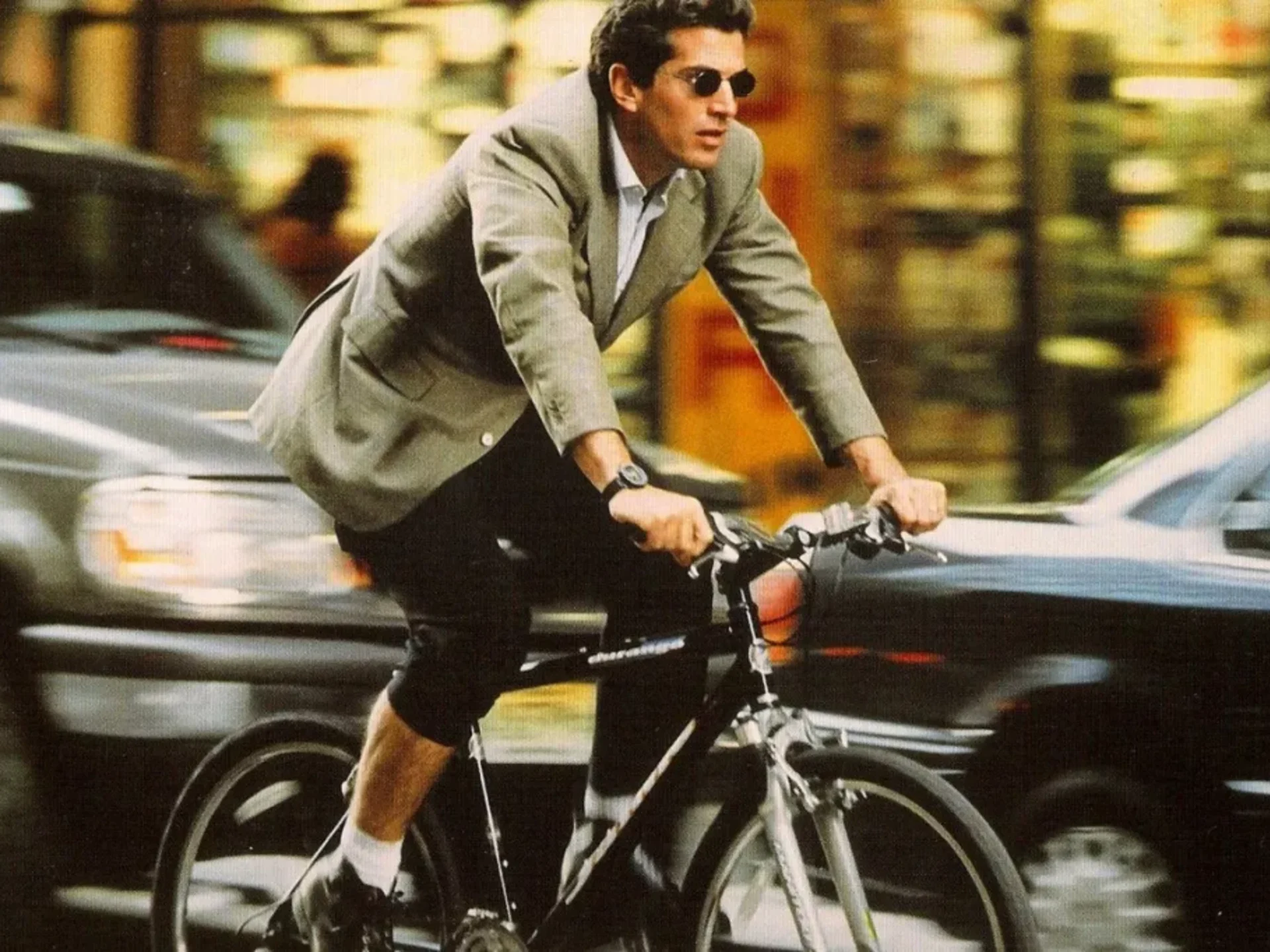

Namun, formalitas sedang berubah. Para desainer saat ini tidak membuang black tie — mereka membongkarnya, mulai dari setelan dekonstruksi, jaket makan malam yang terbuat dari linen atau wol tropis, proporsi yang dipotong, dan mode. Interpretasi ulang ini melihat kode black tie sebagai kanvas untuk kreativitas.

Kritik bahwa black tie sudah usang sering kali bermuara pada eksklusivitasnya — sebuah sistem yang dirancang untuk menegakkan hierarki melalui pakaian. Di Asia Tenggara, di mana pakaian formal secara historis berbentuk tekstil (batik, barong, songket, sutra), tuksedo mungkin terasa membingungkan.

Namun, perspektif modern menyarankan kompromi: menghormati disiplin berpakaian rapi, tanpa menghapus konteks. Pertanyaannya bukan apakah black tie harus hilang, tetapi apakah ia bisa berevolusi.

Pada akhirnya, black tie bertahan bukan sebagai simbol kolonialisme, melainkan sebagai ujian adaptasi. Ini adalah tradisi yang memiliki makna hanya ketika ditata ulang — ketika tuksedo bersanding dengan barong, kemeja batik, baju melayu, jaket raj, dan áo dai. Dalam keberagaman itu, wilayah ini menunjukkan apa arti keanggunan sejati: bukan kepatuhan kaku pada kode lama, melainkan penemuan kembali yang percaya diri.